Еще лет 15 назад общеизвестное сейчас слово «нано» употребляли только специалисты – физики, химики и инженеры, стоявшие у истоков исследования наноматериалов. Существует мнение, что следующую культурно-историческую эпоху в истории человечества назовут веком нанотехнологий. Вот только что такое нанотехнологии и как они помогают в повседневной жизни, мы, как правило, плохо понимаем. Нанотехнологии – это переход на новый уровень, который ранее не был осознан ни теоретически, ни практически. В наноматериалах сочетаются те процессы, которые характерны для атомов и молекул, с одной стороны, и те, что характерны для макрообъектов, с другой. Каковым будет это сочетание и к чему оно приведет, предсказать пока еще сложно.

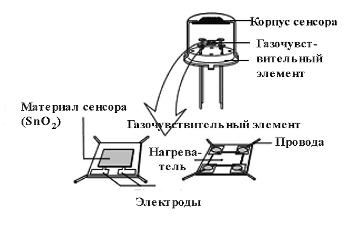

Научные разработки в области физики и химии актуальных в настоящее время полупроводников и перспективных наноматериалов ведут сотрудники кафедры материаловедения и индустрии наносистем химического факультета Воронежского государственного университета под руководством доктора физико-математических наук, профессора, академика РАН Валентина Михайловича Иевлева. Одним из инновационных проектов, поддержанных Российским научным фондом, являются исследования, нацеленные на создание нового поколения газочувствительных химических сенсоров на основе нанокристаллических образцов широкозонных оксидных полупроводников.

Для выполнения этого научного проекта академик В.М. Иевлев собрал коллектив высококвалифицированных специалистов, который объединил сотрудников Воронежского государственного университета, Воронежского государственного аграрного университета, а также ученых Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Без тесного взаимодействия с коллегами из разных научных центров ученому не обойтись: очень уж специфичны изучаемые объекты. Их пристальное изучение требует больших материальных и интеллектуальных ресурсов и должно проводиться на самых современных дорогостоящих приборах. Поэтому для успешного выполнения поставленных задач нужна творческая кооперация ученых различных научных центров.

Необходимо признать, что изготовление высокоэффективных газочувствительных сенсоров является одним из направлений современной наукоемкой наноиндустрии. Над созданием таких приборов трудятся ученые и инженеры ведущих промышленных стран Европейского Союза и США.

Принцип действия газовых сенсоров основан на фундаментальном физическом свойстве полупроводников – изменять свои электрические характеристики под влиянием внешних воздействий. Такими внешними воздействиями являются наличие электромагнитных полей, потоки теплового или ионизирующего излучения, а также присутствие в атмосфере различных газообразных молекул. На поверхности полупроводников могут сорбироваться (оседать) молекулы различных веществ, вследствие чего происходит изменение его электрической проводимости. Так по величине электропроводности можно получить информацию о состоянии среды или присутствии в атмосфере тех или иных газообразных веществ.

Газовые сенсоры производят и в настоящее время. Одним из примеров таких приборов являются алкотестеры, применяемые сотрудниками ДПС в борьбе с нарушителями правил дорожного движения.

В результате многолетних исследований чувствительность сенсоров увеличилась, можно сказать, в миллион раз. Это привело к тому, что задачи, которые можно решать с помощью полупроводниковых сенсоров, стали сложнее и шире. Например, можно обнаружить примеси, концентрация которых в атмосферном воздухе ниже предельно допустимой. Удалось увеличить и селективность: устройство с сенсорами позволяет не просто определить, что у нас есть какие-то примеси, но и какое именно это вещество.

Одним из примеров работы подобных сенсоров является так называемый «электронный нос». Он позволяет улавливать взрывчатые и наркотические вещества. Кроме того, с помощью газовых сенсоров можно своевременно установить присутствие взрывоопасного газа метана в шахтах, что позволяет существенным образом повысить безопасность проведения горных работ. Также можно установить присутствие ядовитого угарного газа, определять качество и состав пищевых продуктов.

Очень важным в плане применения газовых сенсоров является медицинское направление. Сотрудники Воронежского государственного университета уже закончили работу над созданием прибора, который определяет состояние кетоза у больных сахарным диабетом. Принцип его работы основан на том, что у диабетиков нарушается углеводный обмен, что приводит к выделению так называемых кетоновых тел (ацетона). Прибор, разработанный воронежцами, может определять их в выдыхаемом воздухе. Такой метод и точнее, и удобнее принятого сейчас. Ученые надеются наладить выпуск этих приборов не только для медучреждений, но и для бытового использования.

Сейчас группа ученых ВГУ, ВГАУ и МГУ трудится над новым прибором, который сможет диагностировать некоторые виды онкологических заболеваний. Его действие также будет основано на том, что у больных нарушается обмен веществ. В данном случае у человека выделяются вещества, характеризующие нездоровый метаболизм – так называемые биомаркеры. На основе полупроводниковых наноструктур можно разработать экспресс-метод диагностики – по выдыхаемому воздуху. Конечно, диагноз не будет окончательным, но он заставит насторожиться пациента и врача, станет показанием к последующему детальному обследованию. А ведь успех лечения онкозаболеваний напрямую зависит от того, насколько быстро поставили диагноз и начали терапию. Простота такого анализа позволит обследовать больше людей в сравнительно короткое время.

С тех пор, как в конце 1950-х годов были созданы первые полупроводниковые сенсоры, наука о полупроводниках совершила революцию. Нынешние сенсоры – это миниатюрные устройства, которые могут определить концентрацию веществ и передать эту информацию по Сети, определять запахи, наличие сложных веществ в мельчайших концентрациях. Тем не менее, необходимо усовершенствовать существующие устройства по трем основным направлениям – снижение их энергопотребления (а следовательно, и себестоимости), повышение чувствительности и селективности (избирательности). На решение этих актуальных проблем и нацелена работа коллектива ученых, работающих под руководством академика В.М. Иевлева.