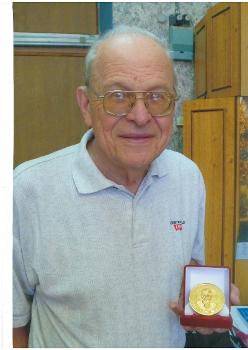

23 апреля исполнилось 95 лет со дня рождения выдающегося учёного, доктора химических наук, профессора Игоря Кирилловича Маршакова (1928–2012) – создателя научно-педагогической школы по электрохимии металлов и сплавов, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, академика Международной академии наук высшей школы, заведующего кафедрой физической химии ВГУ в 1979–2000 годах.

– Вся жизнь Игоря Кирилловича тесно связана с исследованиями в области физикохимии и коррозии сплавов. Особая роль в формировании научного почерка учёного и педагога принадлежит общению с ведущими коррозионистами нашей страны – Г.В. Акимовым, Н.Д. Томашовым и И.Л. Розенфельдом в Институте физической химии академии наук, где Игорь Кириллович обучался в аспирантуре после окончания химического факультета ВГУ.

После успешной защиты кандидатской диссертации Игорь Кириллович вернулся в родной университет, где работал ассистентом, доцентом кафедры физической химии, а затем деканом химического факультета. Под руководством Игоря Маршакова получены экспериментальные доказательства существования различных механизмов селективной коррозии сплавов, развиты новые методы изучения этого явления, сформулированы принципы предупреждения этого опасного вида коррозионных поражений сплавов, – рассказал заведующий кафедрой физической химии ВГУ Олег Козадеров.

В 1969 году Игорь Маршаков в Институте физической химии АН СССР защищает докторскую диссертацию на тему «Коррозия твёрдых растворов и интерметаллических соединений», после чего становится профессором, а затем и заведующим кафедрой физической химии ВГУ.

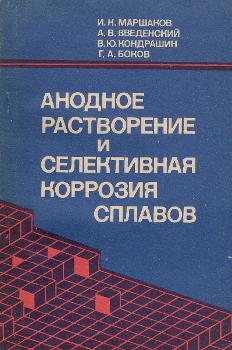

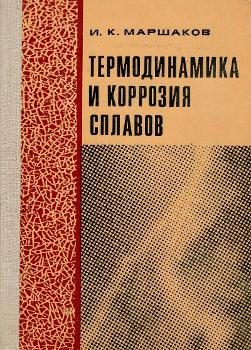

Авторитет профессора Маршакова в области теории электрохимической коррозии является общепризнанным. Игорь Кириллович по праву считается одним из создателей нового, актуального направления не только в отечественной, но и в мировой коррозионной науке – «Электрохимия и коррозия гомогенных сплавов». Результаты научных исследований И.К. Маршакова отражены в монографиях «Термодинамика и коррозия сплавов» (1983) и «Анодное растворение и селективная коррозия сплавов» (1988), а также в более чем 500 публикациях. Неоднократно эти результаты сообщались на конференциях различного уровня, были поддержаны грантами российских и зарубежных фондов. Игорь Кириллович подготовил 35 кандидатов наук; несколько его учеников защитили докторские диссертации.

– Особое значение имели результаты систематических исследований Игоря Кирилловича по изучению коррозионной стойкости металлов и сплавов в так называемой «высокоомной» воде. Под руководством профессора Маршакова создана серия специальных датчиков коррозионной агрессивности цеховых атмосфер электронных производств, рекомендованы наиболее эффективные ингибиторы коррозии и защитные покрытия, совместимые с технологией производства элементной базы электронной техники; результаты этих исследований внедрены в практику, – отмечает профессор кафедры физической химии ВГУ Александр Введенский.

Более полувека своей научно-педагогической деятельности Игорь Кириллович уделял внимание процессу подготовки специалистов-физхимиков. Широкую известность получил «Практикум по физической химии», написанный И.К. Маршаковым совместно с профессором А.Я. Шаталовым, изданный, а затем переизданный в «Высшей школе» – ведущем отечественном издательстве. Увлеченность Игоря Кирилловича наукой, преданность любимому делу, ярко выраженное чувство долга, требовательность и принципиальность, справедливость, интеллигентность и такт чутко улавливались студентами и аспирантами, что, по сути, являлось действенным фактором воспитания молодёжи. И.К. Маршаков многие годы являлся председателем диссертационного совета по химическим наукам, членом редколлегии журналов «Защита металлов» и «Конденсированные среды и межфазные границы», направлял работу региональной организации Русского химического общества имени Д.И. Менделеева и входил в состав Научно-координационного совета по электрохимии РАН.

– В годы совместной с Игорем Кирилловичем работы на кафедре физической химии я оценила его многие положительные качества. Прежде всего – чувство патриотизма, которое начиналось с отношения к людям ближнего круга (родители, братья, семья). Это чувство распространялось и на коллектив кафедры физической химии, которую он не покинул, несмотря на самые заманчивые предложения. Профессор Маршаков обладал и таким важным качеством, как умение дружить: у него было множество друзей разного возраста и профессий, но с двумя людьми его связывала дружба длиною в жизнь, начавшаяся ещё со студенческой скамьи – это профессора Юрий Николаевич Михайловский и Николай Иванович Исаев. Очень ценным было умение Игоря Кирилловича сопереживать людям в трудные минуты их жизни, активно им помогать, а также его постоянное стремление учиться и совершенствоваться. Все перечисленные качества (а это далеко не полный список) имели одну цель – развивать науку в направлении, которое, в конечном счёте, привело бы к практической реализации её результатов, отражающих потребности общества. Естественно, что такие результаты могут быть получены только при высоком профессионализме всех исследователей, их коллективной и системной работе, при устойчивой связи «Учитель (наставник) – ученик». Именно об этом всегда мечтал профессор Маршаков, развивая научные связи кафедры физической химии ВГУ с Институтом физической химии РАН, Научно-исследовательским физико-химическим институтом им. Л.Я. Карпова и зарубежными вузами, – вспоминает доктор химических наук, профессор Светлана Анатольевна Калужина – одна из первых аспиранток профессора Маршакова.

– После окончания химфака ВГУ я поступил в аспирантуру на кафедру аналитической химии, продолжая заниматься бегом – в легкоатлетической секции. Привлёк к занятиям в ней многих студентов. Это не прошло мимо внимания Игоря Кирилловича, который в те годы был деканом химического факультета. Неоднократно он приглашал меня в деканат, интересовался не только моей научной работой, но и успехами в общественной жизни, а также спортивными достижениями. В непринуждённых кратких беседах выяснилось, что мы с ним оба – из Белгородской области: он – из села Ястребовка Старооскольского района, я – из Велико-Михайловки Ново-Оскольского района. Навсегда запомнил слова Игоря Кирилловича, которые были созвучны словам моих родителей и моего научного руководителя Валентина Пименовича Мелешко: «Володя! Жизнь спортсмена коротка. Поэтому ты должен стать профессионалом в химии». Став заведующим кафедрой аналитической химии ВГУ, я с благодарностью вспоминал эти слова – слова мудрого человека Игоря Кирилловича Маршакова.

Много раз в 90-е годы мне посчастливилось вместе с Игорем Кирилловичем принимать экзамены по курсу «Физическая химия» у аспирантов, завершающих своё обучение и подготовивших к защите кандидатские диссертации. Отмечал такт и благожелательность профессора Маршакова по отношению к экзаменующимся, умение «заставить» их проявить свои знания по фундаментальным понятиям и закономерностям химической науки, – рассказывает доктор химических наук, профессор Владимир Фёдорович Селеменев.

– Февраль 1969-го. Первая специальная учебная дисциплина для физико-химиков 3-го курса именовалась «Введение в физику металлов». В лекционную аудиторию кафедры физической химии вошёл Игорь Кириллович, к тому моменту без пяти минут доктор наук и профессор. Познакомил со спецификой физико-химической науки, с перечнем учебных дисциплин, которые должны заключить нас в крепкие объятия в течение грядущих пяти семестров, упомянул о некоторых кафедральных традициях. И к немалому нашему удивлению добавил, что лекции читать он нам не будет, что освоение спецкурса пройдёт на семинарах, где докладчиками будем мы, что вести дискуссии тоже будем мы и что сдавать экзамен придётся на основании наших «приобретённых компетенций». А вообще-то что в этом всём криминального? Половина студенческого отрезка времени прожита. Основы профессионализма, пусть не до конца, но заложены. Курс наш – тот самый, который комплектовали на основе двойного школьного выпуска 1966 года, когда правительство и Министерство просвещения СССР решили поставить крест на 11-м классе и вернуться, наконец, к традиционной десятилетке, – был сильным. А конкурс был – пять абитуриентов на одно место, причём «2,7» из этих абитуриентов – медалисты! Темой, которую Игорь Кириллович записал за мной, я остался доволен: «Магнитные свойства металлов». Уже тогда, мечтая об аспирантуре, я оценил это поручение как подходящую возможность показать себя перед будущим профессором. В моём распоряжении оставалось две недели для подготовки. За дело взялся всерьёз, с юношеским энтузиазмом, ясно понимая, чем для меня может закончиться «провал». Вооружившись литературой от учебников по общей физике до пособий по физике твёрдого тела и руководств по теории магнетизма, – подготовил сообщение минут на 75. Отрепетировал. Расставил акценты так, как подсказывала интуиция. После доклада Игорь Кириллович взял заключительное слово и дал моему старанию высокую оценку. Говорил пару минут. О чём конкретно – сейчас уже не воспроизвести. В памяти задержалась лишь одна фраза о свободном владении материалом, и это впоследствии стало для меня важным критерием при самооценках. Первая похвала будущего профессора кафедры, в стенах которой я решил специализироваться, окрылила и укрепила уверенность в себе. Учиться вполсилы, халтурить после приобретённой высокой оценки стало просто невозможным; оказаться впоследствии перед Игорем Кирилловичем с подпорченной репутацией понималось как что-то запретительное.

Через семь лет я вошёл в аудиторию 429 (теперь она носит номер 439) уже в роли лектора по новой физико-химической дисциплине «Квантовая химия»… С той поры прошло много лет. А я, вспоминая то самое событие, постоянно ловлю себя на мысли, что произошло оно совсем не случайно. Я получил благодатный духовный потенциал для дальнейшего профессионального развития и творчества, – делится кандидат химических наук, доцент Владимир Юрьевич Кондрашин.

– Мне довелось быть одной из первых выпускниц магистратуры химического факультета. Это был 1996 год, время нелёгкое, мягко говоря. Как у всех выпускников, после окончания вуза стоял вопрос о дальнейшем трудоустройстве. Многие предприятия химической направленности были в тяжёлом состоянии. Училась я неплохо, да и заниматься научной деятельностью мне нравилось. И к счастью, мне было сделано предложение о продолжении обучения в аспирантуре. Но меня мучили сомнения – нужно это делать или нет. И в одно не очень тёплое, но солнечное весеннее утро, когда вопрос о поступлении встал особо остро, в нашу лабораторию зашёл Игорь Кириллович. На тот момент он был заведующим кафедрой физической химии. Он всегда отличался способностью всё замечать и находить темы для разговора с любым членом кафедры, будь то студент или преподаватель. В то утро я пришла в обновке – в новой и первой кожаной куртке. Разумеется, Игорь Кириллович не мог это не заметить. В очередной раз разговаривая о поступлении в аспирантуру, Игорь Кириллович добавил: «Учтите, что если вы пойдёте в аспирантуру, то это будет Ваша последняя кожаная куртка». И хитро улыбнувшись, засмеялся.

В аспирантуру я поступила и стала преподавателем. И теперь каждый раз, когда происходит очередной набор в аспирантуру, я вспоминаю эту историю. А кожаная куртка оказалась первой, но всё-таки не последней. Когда я ждала ребёнка, Игорь Кириллович взялся активно подыскивать для меня родильный дом, вспоминая своих знакомых медиков. И, по иронии судьбы, ушёл от нас в день рождения моего сына, – рассказывает кандидат химических наук, доцент Наталья Борисовна Морозова.

– Не повышая голос, а иногда и не говоря ни слова, одним своим особенным взглядом, выражающим необыкновенный интеллект, он повергал студентов и коллег в состояние высокой работоспособности. Несмотря на кажущуюся внешнюю строгость, Игорь Кириллович умел строить диалог со студентами так, что беседа заметно повышала самооценку и мотивацию к новым достижениям. Он любил повторять: «Не важно, каким трудом и где вы достанете экспериментальные данные. Хоть на крышу за ними полезайте. Главное, что они получены в том объёме и в те сроки, которые указал научный руководитель». Поэтому для Игоря Кирилловича недопустимо было совмещение учёбы с работой на стороне с целью зарабатывания денег. Пережив блокаду Ленинграда и на всю жизнь оставив воспоминания о постоянном чувстве голода, он ни в коей мере не стал стяжателем благ и богатств. Напротив, для Игоря Кирилловича было характерно полное отсутствие жажды наживы, лёгкое отношение к жизни с долей иронии. Например, на приёме кандидатского минимума у аспирантов выпускного года он всегда ставил пятёрки. В ряде случаев говорил: «Любая оценка будет здесь несправедливостью, поэтому поставим пять».

Когда мы, студенты, возвращались после перерыва из столовой, перекусившие и довольные, на спецкурс Игоря Кирилловича, он говорил: «Я не советую вам принимать пищу в перерывах между занятиями. Кровь перетекает из головы в желудок, и вы перестаёте мыслить». Игорь Кириллович всегда любил поговорить по душам. Мог поддержать любые темы – не только о работе и науке, но и о политике, искусстве, личной жизни. Мог найти общий язык со всеми: на работе в административных кругах – с начальством, на кафедре – с подчинёнными, на занятиях – со студентами, на любимой даче – с синичками. Он рассказывал: «Прихожу на дачу, сажусь под деревом, ко мне слетаются синички, я их подкармливаю, а они мне рассказывают свои новости». Будучи уже тяжело больным и связанным жёстким режимом питания, Игорь Кириллович спрашивал сам себя: «А сто́ит ли так жить?» И сам же отвечал на свой вопрос: «Прихожу в университет, общаюсь с молодыми людьми и убеждаюсь, что всё-таки стоит», – вспоминает кандидат химических наук, доцент Светлана Николаевна Грушевская.

– Какие мои первые детские воспоминания? – папа что-то пишет. Он работал с рукописями везде: дома, на даче (пока не появился собственный садовый участок, родители снимали на лето полдома в поселке Сомово), в лесу (когда я гулял рядом) или на берегу речки Усманки. Я ещё не понимал суть его работы, но знал, что дело это серьёзное. Мама мне объяснила, что папе нельзя мешать, когда он пишет. Боюсь, что я далеко не всегда выполнял это указание. Потом, когда я стал научным сотрудником, то смог оценить постоянную и напряжённую работу отца. Многие знаменитые люди отмечали, что успех – это на 90 процентов (или даже на 99 процентов) труд. В отношении моего отца это выражение абсолютно справедливо. Конечно, были у него и хорошие способности к науке, и новые идеи, и вдохновение, без которых научная работа становится неинтересной и неэффективной. Однако отец никогда не называл себя учёным, как не называли себя учёными и его друзья-коллеги, хотя имели достаточно оснований. Но… Не принято это было.

Сегодня я горжусь работой, которую отец вместе со своими коллегами и учениками сделал в науке. Школа учёных-коррозионистов Воронежского университета была и остаётся одной из наиболее уважаемых и известных в нашей стране. По моим впечатлениям, отец считал себя прежде всего преподавателем. Как-то он сказал, что не остался в ИФХАНе (в Институте физической химии АН СССР он работал с 1952 по 1957 годы) потому, что кроме науки хотел заниматься ещё и делом, которое было бы полезно не в далёкой перспективе, а в настоящее время. Таким делом стало обучение студентов и многочисленных аспирантов. И ещё одно моё детское воспоминание – это частое присутствие в нашем доме дипломников, аспирантов и молодых сотрудников кафедры. Папа обсуждал и редактировал их сочинения, а мама пыталась накормить обедом.

Многие из бывших его аспирантов, ставших уже солидными и состоявшимися в профессии людьми, потом регулярно приходили к отцу или приезжали из других городов. Они обсуждали не только профессиональные вопросы, но и дела житейские, семейные. Не помню ни одного критического или пренебрежительного замечания отца о своих учениках. Но помню, что он переживал, когда у кого-то из них жизнь складывалась не совсем удачно. Сейчас его ученики живут (к сожалению, о многих надо сказать «жили») во многих городах нашей страны. Благодаря отцу и его другу Юрию Николаевичу Михайловскому определился и мой путь в жизни. Сейчас, когда этот путь уже в основном пройден, я могу сказать, что отец всегда был и остаётся для меня примером. Примером того, как надо жить и работать, – вспоминает сын И.К. Маршакова, доктор химических наук, профессор Андрей Игоревич Маршаков.